Questo è un personalissimo resoconto dei tre giorni che ho passato alla ItWikiCon, il raduno dei volontari che contribuiscono ai progetti Wikimedia in lingua italiana, che si è tenuto a Trento dal 17 al 19 novembre 2017.

Tanti wikipediani tutti insieme non li avevo mai visti. Wikipediani, ma non solo. Perché non di sola Wikipedia è fatto il mondo della conoscenza libera e wiki, ma anche di vari progetti, di comunità più piccole di volontari accomunati dal metodo collaborativo e dalla possibilità di libero riuso dei contenuti che producono. Userò quindi l’aggettivo wikipediano non nel senso restrittivo di contributor dell’enciclopedia libera, ma più in generale di attivista per la conoscenza libera sui progetti Wikimedia.

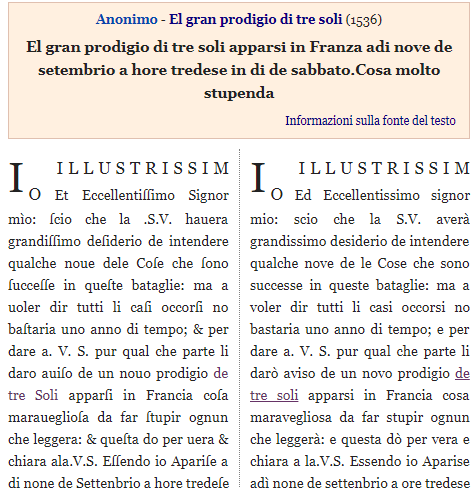

A sottolineare quanto sia forte il legame fra le biblioteche e i progetti Wikimedia, nel loro comune obiettivo di lavorare per la diffusione della conoscenza, e nel loro essere progetti interconnessi (basti pensare ai libri e documenti conservati nelle biblioteche come fonti per le voci di Wikipedia), i partecipanti sono stati invitati ad una visita al laboratorio di digitalizzazione della Biblioteca comunale di Trento. Molti documenti della biblioteca sono sulle piattaforme Wikimedia: ciò è stato possibile anche grazie alle comunità dei vari progetti, che hanno incoraggiato questo lavoro di apertura della biblioteca anche con aiuto molto concreto, prendendosi cura dei testi su Wikisource, delle immagini su Commons, aiutando nei laboratori di scrittura di voci di Wikipedia che la biblioteca ha organizzato. Alcuni partecipanti hanno potuto vedere i testi rari e antichi sulle cui versioni digitali hanno lavorato; il volontario di servizio civile che opera come Wikipediano in Residenza in biblioteca ha fatto vedere come svolge il suo lavoro quotidiano, che consiste nel digitalizzare e caricare su Wikimedia Commons una serie di preziose mappe storiche.

Il programma della conferenza prevedeva diversi interventi dai contenuti più vari: alcuni, pochi, molto tecnici, informatica pura che non era alla mia portata, altri più divulgativi, e tanti momenti di confronto su temi di interesse della comunità.

La prima cosa che ho notato, che non avevo mai visto se non in un altro contesto wiki, è l’uso di Etherpad, cioè la trascrizione collettiva, da parte dei partecipanti, in tempo reale, di quanto veniva detto durante gli incontri: ciò ha permesso a chi non c’era di seguire a distanza e in diretta i contenuti di molti incontri, e a noi tutti di rileggere e integrare anche successivamente gli appunti condivisi. Un metodo, questo, che sarebbe bello si diffondesse: quanti incontri, conferenze, convegni, corsi abbiamo frequentato senza che nulla di scritto restasse per permettere confronti, riflessioni, condivisioni successive? E quanto significato assumerebbe la partecipazione ad una conferenza, se il pubblico si impegnasse a trascriverne e condividere i contenuti? Sto pensando a tutte le energie che si spendono ad inseguire un discorso del relatore cercando di scrivere un tweet, che per forza di cose deve essere breve, deve avere dei tag e degli hashtag se no si perde nella twittosfera: il tweet è lanciato e chi parla è già quattro slides più avanti; oppure a scrivere compulsivamente su un quadernetto o un foglio word le parole che si riescono a trattenere, che poi resteranno chiuse lì o disponibili solo per chi le ha scritte, piene di lacune perché non si può trascrivere tutto: ecco, più Etherpad per tutti, d’ora in avanti.

Apprendo nell’incontro inaugurale che esiste una Friendly Space Policy, un codice di condotta per chi partecipa all’incontro che merita di essere letto, per la precisione e la sensibilità con cui sono indicati tutti i comportamenti da evitare per non mettere in imbarazzo, offendere o infastidire chi partecipa. Da affiggere in tutti i posti pubblici in cui le persone interagiscono fra loro.

Mi ero iscritta alla presentazione del progetto Wikipedia 4 Refugees (che cosa c’entra Wikipedia con i rifugiati? andate a leggere le voci che, dall’italiano, i volontari insieme ai migranti stanno traducendo nelle loro lingue di provenienza, per capirne l’importanza) ma già da subito diserto il mio appuntamento: ho scoperto che c’è in parallelo un meeting dei volontari di Wikisource, progetto che a me sta particolarmente a cuore.

Piccola parentesi personale: Wikisource è stato il mio primo passo dentro il mondo wiki. Sapevo di Wikipedia, come tutti usavo spessissimo l’enciclopedia libera, ma, pur affascinata dal misterioso meccanismo di costruzione della conoscenza attraverso la partecipazione di molti, non ero mai riuscita a superare la mia cronica insicurezza e inesperienza delle cose informatiche. Per molti anni, dunque, me ne sono stata ferma a guardare, pensando alla bellezza di tutto questo, ma anche sentendola lontana dalle mie capacità. “Be bold!”, sii audace, recita un motto caro ai wikipediani. E io, bold, non lo ero. Molto più rassicurante, per me, il motto che si leggeva tempo fa sulla home page di Wikisource: “è sufficiente saper leggere!” Se saper leggere era sufficiente, io superavo di gran lunga i requisiti. E così, fra letture e riletture, ho da poco superato i miei 1000 edit sulla biblioteca digitale libera, e ne vado particolarmente orgogliosa.

Dunque raggiungo il tavolo dei wikisourciani, dove ci si sta confrontando sulle ambiguità del pubblico dominio per la legge italiana rispetto a quella statunitense. Succede infatti che negli USA le opere di un’autrice come Sibilla Aleramo sono già libere dai vincoli del diritto d’autore, e quindi sono già pubblicate su piattaforme libere come Internet Archive, mentre per la legge italiana bisognerà aspettare il 2031, cioè l’anno successivo al settantesimo dopo la morte dell’autrice, per poterli pubblicare. Quindi, in Italia, possiamo solo stare a guardare e non trasformarli in testi riutilizzabili, scaricabili in diversi formati, arricchiti di conoscenza tramite link interni, come avviene solitamente su Wikisource. Tutti i progetti Wikimedia sono assolutamente rispettosi delle leggi sul diritto d’autore, anche quando si tratta di accettarne i suoi paradossi, ma resta sempre il dubbio se, in termini di legge, avere i server di un progetto in uno Stato con una legislazione più ampia possa mettere al riparo da eventuali controversie. Nel dubbio, meglio attenersi alla legge italiana.

Ma al tavolo di Wikisource ci sono anche due bibliotecarie e un bibliotecario digitale, e allora cominciamo a discutere di come si possa rendere più “friendly”, o almeno più solida, per le biblioteche, la procedura per importare testi digitalizzati dentro Wikisource. Perché finora molto si fa grazie alla (generosa, accogliente) comunità di volontari del progetto, che risolvono in breve tempo tutti i problemi tecnici o legati all’inesperienza di chi contribuisce per le prime volte, ma volendo standardizzare le procedure, in modo che le biblioteche possano sommergere senza ostacoli Wikisource di valanghe di testi in pubblico dominio che conservano, come si può fare? Si analizza quello che non va, si immagina come dovrebbe essere, e il tutto viene riassunto e inviato sotto forma di richiesta agli interlocutori tecnici del progetto, e chissà.

Poi, sempre con i bibliotecari, si parla di dati bibliografici e Wikidata. E si torna alle basi, ancora una volta cercare di definire in modo univoco ciò che univoco non è perché dipende dalle relazioni in cui si trova inserito. Cos’è “I promessi sposi?” un’opera letteraria, certo, ma esistono anche riduzioni, opere teatrali, traduzioni, audiolibri; e, da un altro punto di vista, a quale stesura stiamo pensando, alla ventisettana o alla quarantana? e poi a quale edizione? e come si fa, se su Wikipedia spesso troviamo indicate le citazioni bibliografiche con un codice ISBN, numero che identifica una, e solo quella edizione, e che risponde ad esigenze commerciali e non a un tentativo di classificazione del sapere? E tutto questo dovrebbe essere organizzato per permettere a Wikidata di trasformare la complessità in dati, puri dati. Molti bibliotecari, in tutto il mondo, stanno lavorando con la comunità di Wikidata per disegnare un assetto possibile, ma c’è ancora tanto da fare.

Finisce che passo la mia giornata tutta con il gruppo di Wikisource e ogni tanto controllo sull’Etherpad cosa si sta dicendo dall’altra parte.

Mi propongo di seguire l’incontro su Wikidata di sabato, ma poi sabato tutto di nuovo cambia, perché sono in ritardo, l’incontro è già cominciato e per arrivarci passo da una sala dove ci sono alcuni storici che spiegano ai Wikipediani come vanno scritte le voci di storia: decido di fermarmi. Il relatore sta analizzando e facendo a pezzi una voce di Wikipedia su un argomento storico, facendo emergere alcuni buchi temporali, l’uso di fonti non appropriate, il punto di vista non sempre neutrale, gli interventi che a suo parere restano ad un livello elementare, quasi di luogo comune, sulle pagine di discussione. Il tono sarcastico, piuttosto compiaciuto, dell’esposizione sembra togliere peso alla solidità delle argomentazioni, pure condivisibili. Però, per la natura stessa di Wikipedia, non si possono scrivere le voci enciclopediche sotto forma di saggio storico, come sembrerebbe auspicare il relatore, che ci informa anche sulle nuove tendenze della storiografia contemporanea. Basterebbe che chi di storia ne sa, come lui, oltre a pubblicare i propri articoli, entrasse dentro Wikipedia e correggesse, lui che ha fonti e conoscenze storiche a portata di mano, in mezz’ora ciò che ci ha messo un’ora a segnalare come sbagliato. Molti, che provengono dall’accademia, sanno come dovrebbe essere fatta Wikipedia; se solo volessero contribuire a farla, oltre che/invece di insegnare come bisognerebbe farla, il loro apporto sarebbe prezioso.

Nell’altra sala, poi, comincia una bella discussione fra due comunità diverse ma intrecciate, quella dei wikipediani e quella dei soci Wikimedia Italia. Non tutti i soci Wikimedia sono wikipediani, e non tutti i wikipediani ovviamente sono soci. Dipende dai punti di vista: ci si sente legati, oppure estranei l’un l’altro, oppure contrapposti. Se nella sua eterogeneità la comunità dei wikipediani appare compatta, o almeno accomunata da punti di vista e visioni simili, è più difficile trovare analoga fluidità nella comunità dei soci Wikimedia. Pesano forse le recenti discussioni sulla riorganizzazione interna dell’associazione e certamente l’assenza, nella sede del dibattito, di esponenti dell’attuale direttivo. Nonostante questo il confronto mi sembra dei più fertili: se ne esce con una lista di proposte tutt’altro che banali, linee guida sulle quali lavorare insieme per i prossimi mesi e alla fine mi è parso, più che un semplice incontro, un’azione verso l’incontrarsi delle due comunità.

Esistono poi progetti proprio piccoli, che tenacemente qualcuno sta portando avanti. Uno di questi è Vikidia, una piccola Wikipedia per bambini, che due docenti eccezionali per capacità di visione, ma anche per grande senso pratico, stanno usando in Trentino come strumento didattico. I ragazzi delle scuole elementari e medie studiano scrivendo voci di Vikidia sugli argomenti di studio: imparano a cercare le fonti, selezionare gli argomenti, scrivere e condividere. E forse saranno i futuri wikipediani; di certo stanno apprendendo un metodo di studio che abitua alla lettura critica delle fonti e alla partecipazione attiva alla produzione di conoscenza.

Fra un appuntamento e l’altro ci si incontra e conosce con altri wikipediani: prima si guarda il badge con il nome wiki, poi il viso della persona che lo indossa e quindi “Ah, sei tu!”; si scambiano opinioni, si riprendono discorsi abbandonati in mailing list e si mettono insieme progetti al volo durante le pause per il pranzo o il caffè: ho assistito, e partecipato direttamente, fra una pietanza e l’altra, a traffici di libri (personali o presi in prestito da biblioteche lontane) che finiranno digitalizzati su Wikisource; un minuto fuori al sole che scalda nonostante la stagione può servire a porre le basi per un progetto di contrasto al gender gap su Wikipedia; nel frattempo il canale Telegram ItWikiCon si popola di proposte per la cena, chi c’è chi non c’è, quanti siamo, avete prenotato, non c’è posto, dove siete?

Wikisource assorbe ancora la mia ultima giornata: seguo la presentazione e subito dopo il workshop pratico, con un occhio sempre all’Etherpad perché dì là si discute di uno dei capisaldi delle voci biografiche su Wikipedia: il “template Bio”, la formula predefinita con cui devono essere inserite le informazioni principali sulle persone scrivendone la voce per Wikipedia. Vale la pena leggere l’Etherpad di questo incontro, uno dei più vivaci e partecipati. Perché parametri come la nazionalità di un personaggio possono essere molto controversi. Perché nominare al femminile le professioni diventa un’esigenza sempre più sentita. C’è chi arriva anche a chiedersi se ha senso standardizzare le voci secondo un modello predefinito, ma pare che questo template abbia risolto molti problemi legati alle interpretazioni e punti di vista, e la discussione su questo cade subito.

C’è stato molto, molto di più che qui non riesco a raccontare: mi piacerebbe almeno nominare i tanti che con i loro interventi, con la loro capacità organizzativa, con la loro presenza mi hanno dato la sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto; sono tutti qui. Mi spiace per i tanti incontri che non sono riuscita a seguire, e quindi neanche a citare in questo post: chissà quanto avrei ancora potuto imparare.

Vorrei infine ricordare la bellezza degli spazi di Palazzo delle Albere, i cui affreschi invitavano a soffermarsi nelle sale, e hanno offerto un contesto di pace e bellezza nel quale incontrarsi e dialogare.